В начале июня 1903 года Н.К. и Е.И. Рерихи работали в Ярославле и окрестностях.

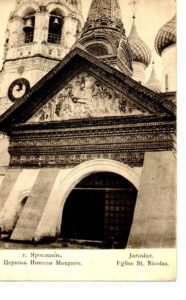

Их внимание привлёк один из живописнейших ансамблей XVII века – церковь Николы Мокрого.

Существует предание, что первый деревянный Никольский храм построили на месте древнего языческого капища, которое располагалось на берегу Коротосли, между двумя её притоками Паутовым и Ершовым ручьями. А жертвенный камень, почитаемый язычниками, заложили в церковный фундамент. Каменный храм на месте деревянной церкви начали строить в 1665 году по указу государя Алексея Михайловича и завершили в 1672 году. При её строительстве были использованы лучшие достижения ярославского зодчества предшествующего времени.

Каменная церковь Николы Мокрого была украшена сюжетными живописными композициями на библейские темы, портретами русских царей и святых, настенными изображениями жития Николая Чудотворца и летописью строительства храма. Картина «Страшного суда» с западной церковной стены признаётся специалистами одной из лучших настенных росписей Ярославля XVII века. Красива гамма красок, построенная на сочетании охристо-желтых тонов и голубца с малиново-розовыми пятнами киновари. Кроме богатых фресок, внутри храма для государя и патриарха ярославские мастера сделали специальные молельные места.

В 80-е годы XVII века храм украсили поливными цветными изразцами на наличниках и пучковых колонках, а в 90-е годы к западному фасаду пристроили притвор, заканчивающийся восьмигранным шатром. Его также богато декорировали многоцветной керамикой. Уникален образец русского прикладного искусства – кованная решётка, которая украшает паперть храма. Она была сделана в XVII века из S-образных звеньев, завершающихся изящными цветочными бутонами.

«По расположению, по изразцам, по наличникам одна из замечательных церквей Ярославля», – писал о храме Николай Константинович, называя его очень поэтично – «чудесный седой Никола Мокрый». Небывало пышное керамическое убранство храма лучше оценить позволяет фотография, сделанная Еленой Ивановной Рерих и впервые опубликованная в журнале «Зодчий» (№ 26, 1904). Впоследствии её поместила на своих открытках Община Святой Евгении.

Однако Николай Константинович также отмечает в своей записной книжке: «Внутренность уже перемарана исказителями. <…> Талант старых мастеров и время дали такие чудесные сочетания, что не нарушить их сумеет лишь большой художник».

Храм Николы Мокрого существует и в настоящее время.